この季節にはやっぱりクリスマスの絵本③

やはりこの季節に読みたくなるクリスマスの絵本。

ちいさいおうちのブッククラブの会員様にお配りしている 『ブッククラブ新聞』も今回のテーマはクリスマス。

おすすめのクリスマスの本を国ごとにご紹介し、大好評だったので(身内にですが)、こちらでも何冊かご紹介させていただきます。

今日、ご紹介するのはイギリスのクリスマス・・・

たっくさんのクリスマス絵本があるので、独断と偏見と今年の気分で選んだ何冊かをご紹介します。

まずは、『クリスマス人形のねがい』(ルーマー・ゴッデン/文 バーバラ・クーニー/絵 掛川 恭子/訳)を。

イギリスの児童文学作家のゴッデンの描く物語はしっかりしっとり、読み応えがあります。 私も大好きな児童文学作品の1つでもある『人形の家』を筆頭に ゴッデンの描く人形のお話はどれも素晴らしいので、この絵本が気に入ったら 次はぜひ『人形の家』に読み進んでほしいと思います。 かわいい!楽しい!だけではない、独特の雰囲気は他にはない味わいです。

そんな、しっかりしたお話にクーニーの美しいイラストが華やかなクリスマスムードを添え プレゼントにもぴったりな大判の絵本になっています。

この季節にはやっぱりクリスマスの絵本②

やはりこの季節に読みたくなるクリスマスの絵本。 ちいさいおうちのブッククラブの会員様にお配りしている 『ブッククラブ新聞』も今回のテーマはクリスマス。 おすすめのクリスマスの本を国ごとにご紹介し、大好評だったので(身内にですが)、こちらでも何冊かご紹介させていただきます。

第2弾で、ご紹介するのはメキシコのクリスマスです。

『クリスマスまであと九日-セシのポサダの日』 (マリー・ホール・エッツ とアウロラ・ラバスティダ/作 たなべいすず/訳)

メキシコのクリスマスと聞いて、すぐにイメージが浮かぶ人はあまりいないかもしれません。

でも、この絵本を知っていればすぐに「ポサダの日!!」とひらめくのでは?

そのくらい印象的な絵本で、私は幼いころから、この本に出てくる『ピニャータ』に 並々ならぬ憧れを抱いていたものです。

メキシコのクリスマスの描写は異国情緒たっぷりですが、 子どもがわくわくクリスマスを楽しみにする気持ちは万国共通。

主人公のセシの心情描写もとても細やかに描かれていています。

子どものころに読んだときは、セシがワクワクしたりハラハラしたりするのに自分も一緒に一喜一憂していましたが、大人になってから読むとセシのいじらしさに胸がきゅうううんとしてしまいます。

全体的に抑えたイラストの中に使われる鮮やかで温かい色味が印象的なエッツのイラストもとても素敵です。

あまり派手な絵本ではありませんが、しみじみ素晴らしい大好きな絵本ですので、 多くの方に読んでほしいと思います。

この季節にはやっぱりクリスマスの絵本①

なかなかクリスマスの新刊が出ない(ような気がする)昨今ですが、やはりこの季節にはクリスマスの絵本を読みたくなりますよね。

ちいさいおうちのブッククラブの会員様にお配りしている

『ブッククラブ新聞』も今回のテーマはクリスマス。

おすすめのクリスマスの本を国ごとにご紹介し、大好評だったので(身内にですが)、こちらでも何冊かご紹介させていただきます。

今日は北欧編。

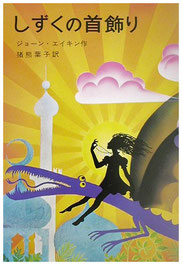

『しずくの首飾り』

今回、ご紹介するのは『しずくの首飾り』(ジョーン・エイキン/作 岩波書店/刊)です。

こちらは、いまだに箱入り!の貴重な形態。

竜にまたがった女の子(シルエット)が首から下げた

しずくの首飾りを指でつまんでいる表紙がパッと目を引き

まずは、それだけで物語好きの心をくすぐります。

突然ですが…

先日、来月のブッククラブの方の本を用意しているときのことでした。

久しぶりに『しずくの首飾り』(ジョーン・エイキン/作 岩波書店)を手に取りました。

『しずくの首飾り』は幼い頃からの愛読書のひとつです。

ピアンコフスキーの美しい表紙を見て「ああ、何度も読んだな~すごく面白かったな~」と、改めてこの本の良さを噛みしめていました。

しかし、調べてみたら、同じエイキンの『海の王国』は品切れ重版未定になっていました・・・悲しい。

映画『ハイジ』、素敵でした

映画『ハイジ アルプスの物語』を観てきました。

期待していた以上に素敵な映画で、開始15分から涙腺崩壊…上映時間の半分くらいはハンカチを握りしめての鑑賞。

エンドロールまで丁寧にこだわって作ってあって、最後まで『ハイジ』という物語に対しての愛を感じ、観終わった後にとても暖かい気持ちになれました。

何が良かったかというと、まずはその素朴さ。

山小屋にしても服にしても食事にしても、当然のように簡素で素朴。でも、それがとびきり素晴らしく見える魔法が『ハイジ』の物語にはあり、この映画もその魔法がかかっていました。

また、ハイジ役の女の子(アヌーク・シュテフェン)がとびきりカワイイ。

美少女…というのとは違うんだけど、のびのびとはじけるような笑顔がとても魅力的で、男の子の服を着てペーターと一緒に山を駆け回っているところなんて生命力にあふれていてまぶしかったです。

松岡享子さん講演会『松岡享子さんの翻訳の仕事』~くまのパディントンとヘンリーくんを中心に~

2日目は主に松岡先生が翻訳した本のお話をしていただくことになりました。

また、読み手側の意見、どんな風に読まれているのかを直接知りたいという

松岡先生からのご希望だったので、聞き手を設けて、参加者の方にもお話をお聞きしつつ…という形の会になりました。

対談というか会話での進行は話が思わぬ方向に転がったり、戻ったり…ということばかりで、1日目よりさらにまとめるのが難しいのですが、

松岡先生のお話で特に印象に残っているところをピックアップしてレポートします。

松岡享子さん講演会『グリムのむかしばなし』

先日から、twitterではイベントの様子を

ちょこちょこアップしていたので

「なんのイベントかしら??」と思ってくださった方もいるかもしれませんが・・・

8月の19日・20日に

松岡享子さんの講演会がありました。

Twitterやホームページで告知する前に

定員を越えてしまい、

事前のお知らせはできなかったのですが、

とても中身の濃い2日間でしたので、

その様子をちょっとだけご報告いたします。

まずは1日目。

1日目は6月にのら書店より発売になった

ワンダ・ガアグの『グリムのむかしばなしⅠ』と

10月に発売になる『グリムのむかしばなしⅡ』のお話をしていただきました。

グリムの昔話はたくさん出版されているのに、

なぜガアグのグリムを訳そうと思われたのか、

また、この本を翻訳しているとき、どんなに楽しかったか・・・

という訳者ならではの視点のお話や

ガアグのグリムの特徴や素晴らしい点、

ガアグがどんなにこの本に熱心に取り組んだのかという

お話を伺うことができました。

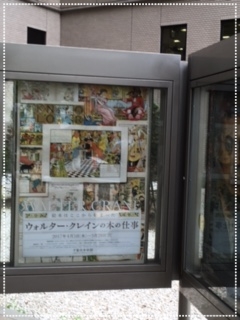

『絵本はここから始まった− ウォルター・クレインの本の仕事』展のこと

少し前のことになってしまいますが、

千葉市美術館で開催していた

『絵本はここから始まった。ウォルター・クレインの本の仕事』に行ってきました。

「本の仕事を中心にクレインの芸術を本格的に紹介する日本で初めての展覧会であり、ほぼすべての絵本と主要な挿絵本を網羅する約140点」が見ることができる展覧会ということで、絶対に行かなくては!!と開催を知った時から意気込んでいたのですが…

個人的な問題なのですが、千葉市美術館へのアクセスがあまりよろしくないために

(いつ行こう、いつ行こう…)と思っているうちに時はたち…会期終了間際にようやく行くことができました。

『童心社60年展』へ行ってきました

先日のことになりますが『童心社60年展』に行ってきました。

松屋の側から見るとどどーんとこんなに大きな看板が!「いないいないばあ」のくまさんがお出迎えしてくれます。

展示会場には童心社の。

『いないいないばあ』『のせてのせて』『おさじさん』など懐かしいあかちゃんえほん。

『14ひきのとんぼいけ』『くれよんのくろくん』『へいわってどんなこと?』という6つの絵本の原画、複製原画が展示されていました。